請求書の電子化で発行側が注意すべきこと|電子帳票のメリットは?

電子帳簿保存法の施行にともない、多くの企業で請求書をはじめとした帳票の電子化が進みました。今後、電子化を検討している企業の帳票発行担当者の方も多いのではないでしょうか。請求書の授受が電子化されると、事務処理の業務効率化をはじめとしたさまざまなメリットが期待できます。

そこで本記事では、請求書の発行側の企業が電子帳簿保存法に基づいて請求書を電子化するメリット・デメリットや注意点を解説します。帳票発行の効率化へ向けてぜひ参考にしてみてください。

電子帳簿保存法において請求書の発行側が気をつけるべきこと

電子帳簿保存法は請求書の受領側だけではなく発行側にも関わる重要な法律です。

具体的には、請求書を電子データで発行した場合、発行側はその電子データを電子帳簿保存法の要件に沿って保存する必要があります。また、請求書の「控え」を電子データとして保存する場合も、同様に電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。

電子データで保管する際に守らなくてはならない、電子帳簿保存法の基本原則要件は「真実性の確保」「検索性の確保」「保管期間の遵守」の3つです。まずは、この基本3要件について見ていきましょう。

「真実性の確保」

改ざん防止のために保存した電子データの訂正・削除の履歴を確認できる状態にします。そのために、「訂正・削除の履歴を確認できるシステムを利用する」「タイムスタンプを付与する」などの対応を取りましょう。

「検索性の確保」

保存したデータを速やかに検索できる状態にします。具体的には、「取引日付・取引金額・取引先で検索できるようなファイル名をつける」といった対応を行います。

「保管期間の遵守」

書類ごとの保管期間を守って電子データを保存します。税法において、請求書の控えは以下の期間の保存が必要です。

| 保管期間 | ||

|---|---|---|

| 法人 | 原則7年間 | |

| 個人事業主 | 青色申告 | 原則5年間 |

| 白色申告 | 原則5年間 | |

参考:国税庁HP「電子帳簿・電子書類関係 」

なお、インボイス制度における仕入税額控除を受ける場合は、法人・個人にかかわらず、原則として適格請求書(インボイス)の写しを7年間にわたり保存する義務があるため、押さえておきましょう。

参考:国税庁HP「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き 」

請求書を電子化することによる発行側のメリット・デメリット

続いて、請求書を電子化することによる発行側のメリット・デメリットをご紹介します。従来の請求書のやりとりと比較して、電子化すべきか検討してみましょう。

業務の効率化につながる

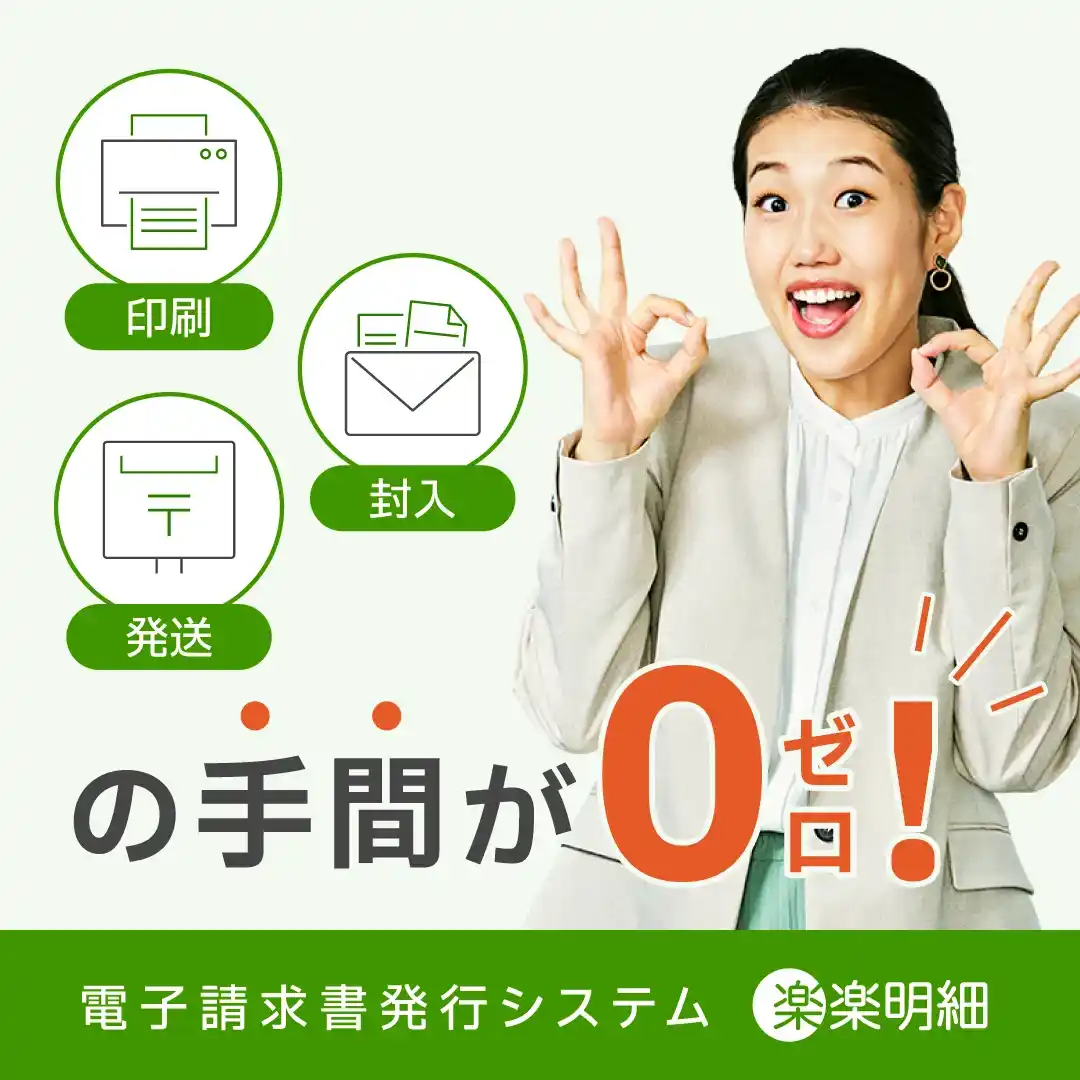

請求書を電子化すると、紙で交付する際に発生する印刷・三つ折り・封入・郵便物の投函などの作業が不要となります。そのため、請求書の発行にかかる時間と手間が短縮され、業務効率化につながるのがメリットです。

コスト削減につながる

請求書の電子化にともない、紙で交付する場合に発生するさまざまなコストを削減できます。具体的には、印刷で発生する用紙やインク代、三つ折りや封入作業で発生する人件費、郵送代などを削減可能です。

取引スピードが速まる

電子請求書は、メールやクラウドからのダウンロードといった送付方法で取引先と共有できます。郵送とは異なり、発行した請求書をオンラインで即時に届けることが可能になるのです。これにより、取引のスピードアップが期待できます。

テレワークの推進につながる

電子請求書はインターネット環境があればどこでも発行可能です。捺印作業が不要になり、出社せずに請求業務を行えるため、テレワークの推進や柔軟な働き方にもつながります。

デメリット

請求書発行システムの導入・運用コストがかかる

専用システムで電子請求書を発行する場合、導入や運用に一定のコストがかかります。ただし、トータルで見ると業務効率化による人件費の削減や、ペーパーレス化による印刷・郵送コスト削減を期待できるため、費用対効果を踏まえて自社に適したシステムを選ぶとよいでしょう。

「楽楽明細」の場合、料金プランは以下の通りです。

【「楽楽明細」の料金プラン】

初期費用100,000円(税抜)+月額費用25,000円~(税抜)

料金について詳細は以下のページからお申し込みいただける無料の資料でご紹介しています。気になる方はぜひご確認ください。

オペレーションやセキュリティを再整備する手間がかかる

請求書の電子化へ向けて、社内の申請・承認フローを整備する必要があります。また、情報漏えいやデータの改ざんのリスクを避けるために、「タイムスタンプを付与する」「クラウドにアクセス制限をかける」といったセキュリティ対策が求められます。

電子化には費用や手間に関してデメリットがあるものの業務効率化を実現できるため、長期的に見ると費用対効果が高いといえます。具体的な進め方については、以下の関連記事を併せてご覧ください。

関連記事:請求書を電子化するやり方は主に2つ!データ化の進め方や注意点

請求書を電子化する際の発行側の注意点

電子取引を始める場合は、セキュリティ対策や受取側の企業への周知が必要となります。ここでは、実際に電子化を進める際に注意するべきことを解説します。

編集できない形式で発行する

請求書をデータの編集が可能な形式で発行すると、内容を改ざんされるリスクが生じ、電子帳簿保存法の要件である真実性を担保できなくなってしまいます。文書の閲覧や編集権限にパスワードをかけられる「PDF形式」のような、改ざんされにくい形式で発行しましょう。

取引先との合意のもと電子化する

請求書を電子化する場合は、取引先の合意を得る必要があります。事前に電子請求書でのやりとりの可否を確認するとともに、了承を得ておきましょう。

請求書を電子化する際、取引先への依頼文の書き方に不安を感じる経理担当者の方は、ぜひ以下の関連記事を参考にしてみてください。請求書の電子化依頼メールの書き方や、伝え方のポイントを詳しく解説しています。

関連記事:請求書の電子化依頼メールの書き方|取引先への伝え方のポイント

また、取引先との確認ポイントは以下の通りです。

取引先への確認ポイント1)押印が必要か取引先に確認する

企業によっては、押印のない電子請求書による取引が認められないケースがあります。該当する場合は、印影を画像化したものや、タイムスタンプ情報を付与する電子印鑑サービスを利用して、電子的に押印を行うとよいでしょう。

取引先への確認ポイント2)請求書の原本の郵送を求められたら対応する

取引先の方針によっては、請求書を電子化した場合でも紙の原本の郵送を求められる可能性があります。万が一、取引先から電子請求書と併せて紙での送付も求められたときは、発行側は対応する必要があることに留意しておきましょう。

電子請求書がインボイスの場合は控えを保存しなければならない

インボイス制度の施行にともない、適格請求書(インボイス)を発行した場合は、控えの保存が義務化されています。そのため、適格請求書発行事業者が請求書を電子化する場合は、原則として7年間にわたり控えを保存しなければなりません。

参考:国税庁HP「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」

電子請求書発行システムについて、詳しくは以下の関連記事で解説しています。おすすめのシステムもご紹介しているため、ぜひ併せてご覧ください。

関連記事:電子請求書発行システムとは?導入メリットとおすすめのシステム20選

請求書を電子化する際は発行側もルールを守って運用しましょう!

ここまで、請求書の電子化へ向けて発行側の企業が控えの電子保存で気をつけるべきことや、電子化のメリット・デメリット、注意点までお伝えしました。請求書の控えは発行する義務がないものの、発行した対象書類には保存義務が生じます。法的な要件を守って適切に書類を保存しましょう。

法的な要件を守った保管ルールを社内で整備するには、専門家に確認したり、法要件を調べたりする時間と手間がかかります。これらの負担を減らすなら、電子帳簿保存法やインボイス制度に準拠したシステムを導入するのがおすすめです。

その際は、電子帳簿保存法やインボイス制度に準拠したシステムを導入することで、簡単に法律のルールに適した社内環境を整備できます。なかでもクラウド型請求書発行システム「楽楽明細」には、紙ベースの請求書発行業務を電子化できる便利な機能が搭載されています。

「楽楽明細」の魅力を以下にまとめました。

魅力①さまざまな帳票を発行できる

請求書作成はもちろん、請求書の控え、見積書・納品書・支払明細・領収書といったあらゆる帳票や書類を発行できます。現在お使いの帳票の書面と同じデザインを再現して出力することも可能です。経理業務のペーパーレス化に貢献します。

魅力②電子帳簿保存法やインボイス制度に対応

「楽楽明細は」電子帳簿保存法やインボイス制度などの法令に対応したシステムです。発行した電子請求書の原本控えをデータ保存して一元管理できます。つまり、導入するだけで請求書の控えを法制度に則って保管できるのです。

魅力③導入前後の一貫したサポート体制

専任のサポート担当による手厚い支援により、システムのスムーズな導入・運用を実現できます。システム導入やパソコン操作に不安がある方や、初めてシステムを導入する方でも、安心してデジタル化を進められます。

「楽楽明細」の機能や詳しい料金は、以下の無料資料でご案内しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

【無料】3分でわかる!電子請求書発行システム「楽楽明細」資料請求はこちら>>>

「楽楽明細」

請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!

面倒な請求書発行の手間を削減します。

オススメの人気記事

- 記事執筆者紹介

- 株式会社ラクス「楽楽明細」コラム編集部

「楽楽明細」のコラムでは請求書や領収書、支払明細書などの各種帳票の発行方法や、経理業務を効率化する方法などについてご紹介します!

注目記事

96%削減できます。※

※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)

「楽楽クラウド」サービスのご紹介

「楽楽クラウド」サービスのご紹介です。

企業のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ95,000社以上のご契約をいただいています(※2025年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。

本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。