請求書は電子化するべき?電子帳簿保存法の要件やメリット・デメリット

近年のビジネスシーンでは、テレワークやペーパーレス化の促進を背景に、請求書を電子化する動きが広がっています。請求書を電子化すると、従来の紙ベースでの運用を大幅に効率化する効果が期待できます。ただし、請求書を電子化する場合は、法的に適切な方法で運用しなければなりません。

そこで本記事では、請求書を電子化する際に押さえておきたい「電子帳簿保存法」の要件や、請求書を電子化するメリット・デメリットなどを解説します。経理担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の目次

請求書の電子化は義務?

請求書の電子化とは、従来は紙媒体で発行していた請求書を、電子データとして発行することを指します。近年の企業では、扱う書類の電子化が進んでいますが、電子化は義務になっているのでしょうか?また、なぜ電子化が進んでいるのでしょうか?背景を含めて解説していきます。

発行側における請求書の電子化義務はまだない

2025年3月時点では、発行側における請求書の電子化は、義務づけられていません。発行する請求書は電子データでも紙でも問題ないとされています。これは、請求書以外の帳票書類(発注書や見積書)も同様です。

一方、受領側においては、受領した請求書の電子保存が義務化された部分もあります。詳しくは以下の記事で解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。

関連記事:「請求書の電子化は義務化された?デジタル化を進める方法やメリット」

請求書の電子化が進む背景

近年は、法律の改正や料金の値上げなどを背景に、帳票書類の電子化に踏み切る企業が多くなっています。主に以下の背景から請求書の電子化が進んでいる状況です。

背景① 電子帳簿保存法の改正

社会のデジタル化などを背景に、2022年1月1日から改正電子帳簿保存法が施行されました。電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係帳簿書類の電子保存について定めた法律です。

法改正のポイントは、主に以下の2点となっています。

(1)電子データ保存の義務化

2024年1月1日より、電子データとして受領した請求書は、電子請求書のままでの保存が完全義務化されています。宥恕措置が終わったことで、電子データとして受領した請求書を、紙に出力して保存できなくなりました。

(2)手続きの簡略化と要件緩和

2022年の電子帳簿保存法の改正にともない、手続きの簡略化と要件緩和が行われました。発行側・受領側ともに電子化へ移行するハードルが下がり、多くの企業が電子請求書を導入しています。緩和後の要件について詳しくは、後の見出しで解説します。

背景② 郵便料金の値上げ

郵送費用を削減する目的で、多くの企業が電子化へ移行しています。2024年10月1日以降は、郵便料金の値上げが実施されました。紙の請求書を郵送する企業は、値上げによる影響を受けて、コストの上昇が課題となっている状況です。

関連記事:「【2024年】郵便料金値上げの内容は?企業への影響と対策方法」

背景③ インボイス制度の開始にともなう経理業務の負担増加

2023年10月1日からインボイス制度が開始され、経理業務の負担増加が課題視されています。特に、買手側の企業は仕入税額控除のために適格請求書を保存しなければなりません。管理業務の負担軽減のために電子化に取り組む企業が多くなっています。

請求書を電子化する際に重要な「電子帳簿保存法」

前述した通り、2022年の電子帳簿保存法の改正にともない要件緩和が行われました。ここでは、緩和された要件の中でも、重要なポイントをお伝えします。

電子化した請求書の保存方法について、詳しくは以下の関連記事で解説しています。本記事と併せて、保存要件や保存時の注意点を確認してみましょう。

関連記事:「電子化した請求書の保存方法は?重要な保存要件や保存時の注意点」

重要な保存要件① 真実性の確保

電子請求書を保存する際は、訂正・削除の履歴を確認できる状態を確保する必要があります。具体的な対応方法として「タイムスタンプを付与する」「訂正や削除の履歴を確認できる専用システムを利用する」などが挙げられます。

重要な保存要件② 検索性の確保

保存した請求データは、必要なときに対象の請求書を速やかに検索できる状態を確保する必要があります。「取引の年月日」「取引金額」「取引先」などの項目でデータを検索できるよう、適切なファイル名を設定しましょう。

重要な保存要件③ 保存期間の遵守

受領した電子請求書や、発行した電子請求書の控えは、一定期間にわたる保存が義務づけられます。基本の保存期間を以下の表にまとめました。

| 保存期間 | ||

|---|---|---|

| 法人 | 原則7年間 | |

| 個人事業主 | 青色申告 | 原則5年間 |

| 白色申告 | 原則5年間 | |

【出典】「No.5930 帳簿書類等の保存期間」(国税庁)

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm?form=MG0AV3」

【出典】「記帳や帳簿等保存・青色申告」(国税庁)

URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm」

なお、仕入税額控除を受ける場合は、法人・個人のいずれも原則として7年間の保存が必須となる点に留意しておきましょう。

【出典】「No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」(国税庁)

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm」

請求書を電子化するメリット・デメリット

請求書を電子化すると、どのようなメリット・デメリットがもたらされるのでしょうか。ここでは、請求書の発行側・受領側それぞれの視点からメリット・デメリットをご紹介します。

発行側

メリット

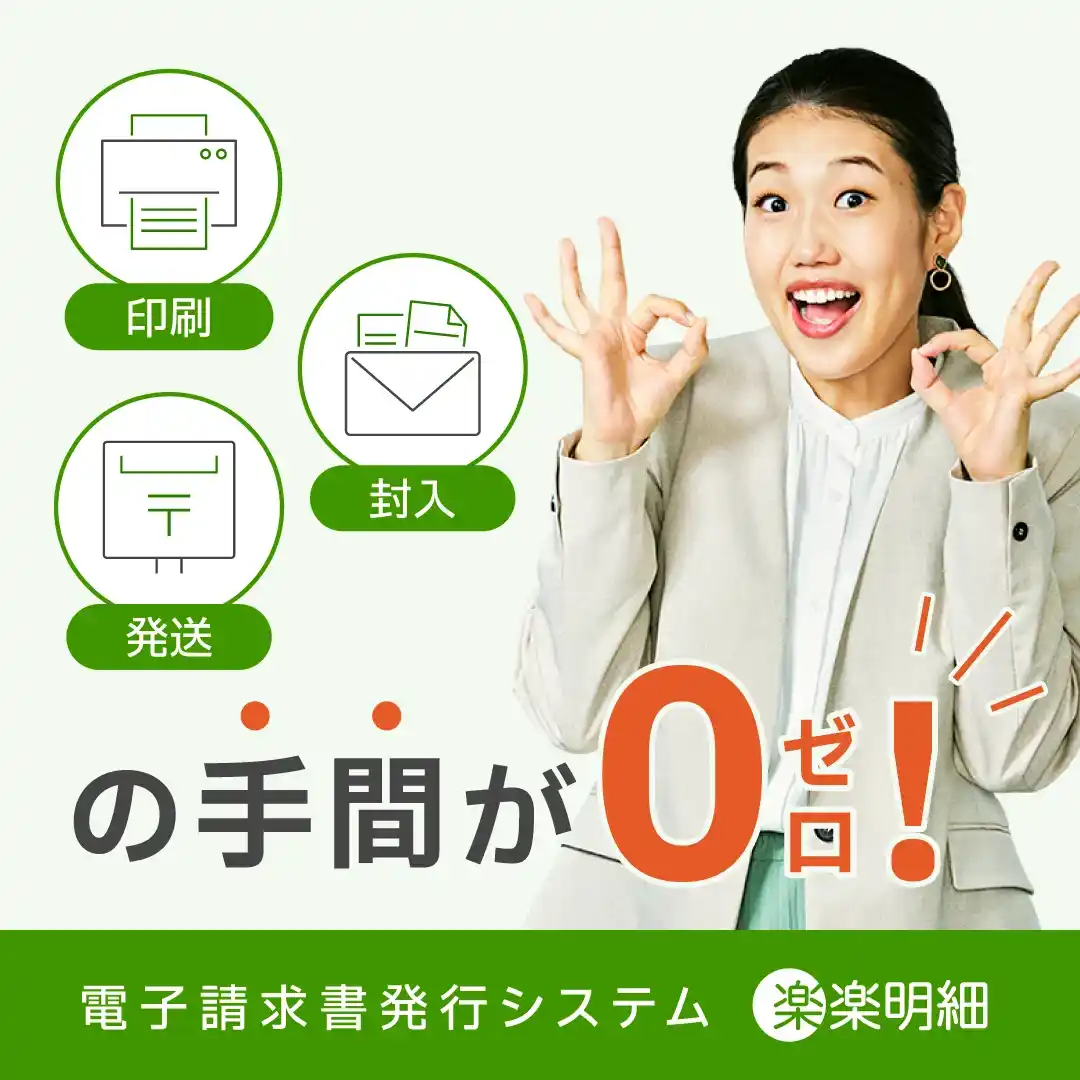

請求書を電子化すると、発行側は印刷・封入・三つ折り・発送などの手間がなくなり、紙のやりとりで発生する時間と手間を大幅に削減できます。また、電子化にともない、郵送費や印刷代などの経費をなくし、コスト削減につながるのもメリットです。

デメメリット

取引先の状況によっては、請求書の電子化を受け入れてもらえない場合があります。電子化に対応できない取引先に対して、個別に郵送やFAX送付での対応が発生する可能性があるでしょう。また、請求書を電子化すると長期的には業務効率化のメリットが期待できるものの、導入直後は業務フローの変更にともない一時的に現場の負担が多くなるおそれがあります。

受領側

メリット

請求書を電子化すると、受領側はオンライン上で速やかに書類を受け取れるようになります。郵送で発生するタイムラグがなくなるため、支払い関連の業務フローのスピードアップが期待できるでしょう。また、電子請求書は物理的な保存が不要です。ファイリングや管理業務の手間がなくなるほか、原本を紛失するリスクもなくせます。

デメメリット

電子請求書を受領して適切に保存するために、受領側は既存の請求管理の業務フローを変更する必要があります。場合によっては、法対応を理由にシステム導入を検討することになるでしょう。また、その際は従業員へ新たな業務フローやシステムの操作方法を周知しなければならないため、一時的に社員教育の負担が生じる可能性があります。

請求書を電子化する際によくある疑問や注意点

請求書を電子化する際、多くの経理担当者の方が抱えている疑問とその回答をご紹介します。また、電子化で注意したいポイントも解説します。

電子化した請求書の送付方法は?

電子化した請求書の送付方法として、「メールにファイルを添付して送付する方法」「WEBサイト上にアップロードして送付する方法」「電子請求書発行システムで送付する方法」などが挙げられます。

メールにファイルを添付して送付する

メールに請求書のファイルを添付して送る方法です。使い慣れたツールで簡単に請求書を送れます。手軽である反面、一度に多くの請求書を送付する場合は宛先間違いなど誤配信のリスクがあるのが注意点です。

WEBサイト上にアップロードして送付する

ファイルストレージサービスなどのプラットフォームを利用する方法です。請求書データをWEBサイトにアップロードし、発行されたダウンロード用URLを相手に送ることで送付できます。ただし、一定期間が過ぎると過去の請求書データが削除されるものもあるため注意しましょう。

電子請求書発行システムで送付する

電子請求書発行システムを導入する方法です。過去の請求書データを一元管理できるため、再発行や修正にもスムーズに対応できます。さらには、作成から送付まで自動で行えるため、誤送付のリスクを抑えられます。

請求書の送付方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてチェックしてみてください。

関連記事:「請求書の送り方は?形式ごとの送付方法やマナー、よくある疑問」

電子化した請求書に印鑑は必要?

紙と電子のいずれのケースでも、法的には請求書に押印する義務はありません。ただし、企業間の商習慣や会社のルールとして印鑑が必要なこともあるので、場合に応じて検討するとよいでしょう。

もし電子請求書に押印するなら、電子印鑑を導入する方法や、元データであるエクセルなどに印鑑の画像データを貼り付ける方法が一般的です。

電子印鑑の押印方法については、以下の関連記事で解説しています。

関連記事:「請求書に印鑑は必要?印鑑の種類や電子印鑑の法的効力についても解説」

受領した電子請求書は電子保存の義務がある?

2024年1月以降、電子請求書を受領した場合は電子保存が義務化されています。電子請求書を紙に印刷して保存する方法は認められていない点に注意しましょう。

スムーズに請求書の電子化を進めるために重要なことは?

請求書を電子化するにあたり、事前に取引先の企業に情報を周知し、了承を得る必要があります。そのためにも、前もって取引先へ電子化の案内文を送り、自社の意思を明確に伝えましょう。

電子化をスムーズに進めるための方法や取引先への案内の仕方は以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:「請求書を電子化するやり方は主に2つ!データ化の進め方や注意点」

関連記事:「請求書の電子化依頼メールの書き方|取引先への伝え方のポイント」

請求書の電子化は電子請求書発行システムでラクに実現できる!

ここまで、請求書の電子化に関する情報をお伝えしました。請求書の電子化を検討しているものの、システムの操作や電子帳簿保存法への対応方法に不安があり、なかなか電子データ化を進められないケースもあるでしょう。そんなときは、法制度に対応した電子請求書発行システムを導入するのが便利です。

法的な要件をクリアしたシステムを使えば、複雑な電子帳簿保存法の知識がなくても、社内でスムーズに電子化を進める体制を整えられます。システム導入でお悩みの場合は電子請求書発行システム「楽楽明細」がおすすめです。

「楽楽明細」にはこんな魅力があります。

魅力①:直感的に操作ができて使いやすい

直感的に操作できるシンプルなシステムで、使いやすさが魅力です。操作方法がわかりやすく、簡単に請求書を発行できます。バックオフィスの現場に無理なく定着することが可能です。

魅力②:サポート体制が充実

システムの導入前から運用後まで一貫したサポート体制をご用意しています。導入時は専任の担当者が細かな疑問や課題にお答えするため、パソコン操作に不安がある方でも安心してご利用いただけます。

魅力③:改正後の電子帳簿保存法やインボイス制度に対応

電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しています。システムを導入するだけで容易に法改正へ対応でき、最新の要件で請求書を電子化することが可能です。

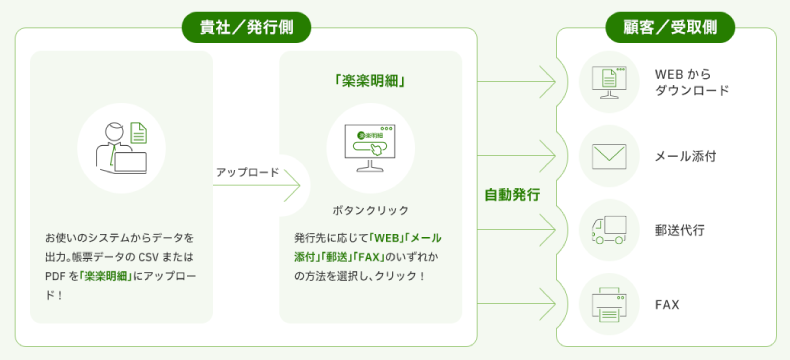

魅力④:取引先に応じて発行方法を選択できる

「WEB」「メール添付」「郵送」「FAX」の中から取引先に応じた発行方法を選べます。従来の紙の請求書で発生していた印刷・三つ折り・封入・郵送作業の手間を削減できるのはもちろん、取引先に応じた個別対応の手間も減らせるのが魅力です。

請求書の電子化で業務効率化!「楽楽明細」導入の成功事例

ここでは、「楽楽明細」導入の成功事例として「東急リバブルスタッフ株式会社様の事例」や「GMOソリューションパートナー株式会社様の事例」をご紹介します。

東急リバブルスタッフ株式会社様の事例

東急リバブルスタッフ株式会社様では、請求書の発行業務を全て一つ一つ手作業で行っており、印刷から封入に時間がかかっていました。その中で「楽楽明細」を導入した結果、時間のかかっていた印刷から封入までの時間がゼロになり、作業時間の削減につながりました。また、手作業が減少し、結果としてヒューマンエラーも少なくなったため無駄なリカバリー時間の削減にもつながりました。

詳しく見る>>>GMOソリューションパートナー株式会社様の事例

GMOソリューションパートナー株式会社様では、請求書や領収書のデータを1枚1枚エクセルで作成し、印刷・封入・郵便局への投函作業を全て手作業で行っていました。封入・印刷の時間に限定すると1件あたり約1分かかっており、月間約600件の請求書(請求書とクレジットカード利用明細書)の発行で約10時間以上の時間を要していました。その中で「楽楽明細」を導入した結果、印刷・封入を手作業で行う必要がなくなりました。また、郵送⇒WEB発行に切り替えたことで、郵送費・紙代・印刷代といったコスト削減にも成功しました。

詳しく見る>>>これら以外にも、業種・帳票の種類・発行件数に応じた多くの導入事例がございます。以下のページでご紹介していますので、ぜひご覧ください。

導入事例一覧はこちら>>>

「楽楽明細」の詳細を知りたい経理担当者の方は、以下のページからお気軽にお問い合わせください。製品の機能・料金プランを詳しくご紹介しています。

【無料】3分でわかる!電子請求書発行システム「楽楽明細」資料請求はこちら>>>

「楽楽明細」

請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!

面倒な請求書発行の手間を削減します。

オススメの人気記事

- 記事執筆者紹介

- 株式会社ラクス「楽楽明細」コラム編集部

「楽楽明細」のコラムでは請求書や領収書、支払明細書などの各種帳票の発行方法や、経理業務を効率化する方法などについてご紹介します!

注目記事

96%削減できます。※

※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)

「楽楽クラウド」サービスのご紹介

「楽楽クラウド」サービスのご紹介です。

企業のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ95,000社以上のご契約をいただいています(※2025年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。

本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。