見積書とは?作成目的や書き方、請求書や発注書との違いは?

監修者:谷澤 佳彦(税理士)

ビジネスでのやり取りの中で、商品やサービスの購入、仕事の依頼といった取引が発生する際に、受注者が発注者に対して「見積書」を作成する機会が多くあります。単に金額や数量を知らせるだけなら、見積書を作成せず、口頭で伝えることでも可能なのでは?と考える方もいるでしょう。

しかし、見積書の有無がその後の取引に影響する可能性もあります。この記事では、見積書の役割や、作成する際に必要な項目、発注書や請求書などの帳票との違いなどについてご紹介します。見積書の基礎を押さえて、日常の業務にお役立てください。

この記事の目次

見積書とは

見積書とは、受注側が提供する商品やサービスの金額、数量、工程、期間等を前もって発注側に提示するための文書です。発注側は、見積書の内容を確認し、発注するかどうかを判断します。納品書や請求書、領収書、帳簿などと同じで、保存が義務付けられている書類の一つです。ただし、見積書の「作成」に関しては、法律上義務付けられていません。

見積書の役割

・発注・契約内容の確認

見積書は、発注・契約前の内容の確認に活用されます。見積書を作成し、取引内容を明らかにすることによって、「思っていた内容と違う」「高額請求ではないか」など、発注者、受注者間の認識のズレから生じるトラブルを防ぐことができます。

・価格や内容の比較

商品やサービスの購入を比較検討する場合にも見積書は役立ちます。複数社から同じ条件で見積書を提示してもらい、価格や内容の比較をすることを「相見積もり」といいます。略語である「あいみつ」という言葉もビジネス用語として多く使用されています。

見積書を作成するタイミング

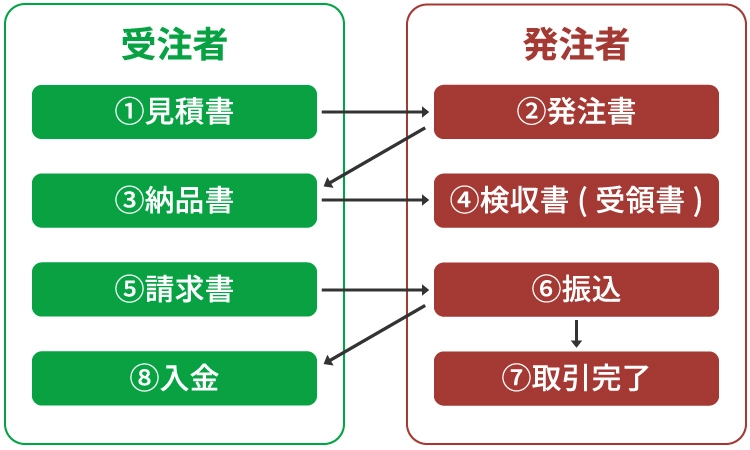

一般的に見積書は取引の一番はじめに作成される書類です。代金が後払いになる「掛取引」では、まず見積書の提示があり、お互いに合意できたら発注、納品、検収が行われます。その後、請求書の送付、代金支払い、領収書発行を経て取引完了となる流れです。

見積書を作成する3つの目的

上述の通り、法律上、見積書を作成する義務はありません。それではなぜ見積書を発行するのでしょうか。

見積書の作成には、「根拠を明確にする」「記録を残す」「スムーズな発注・請求につなげる」という3つの目的があります。

①見積もり額の根拠を明確に示す

見積書を作成することで、金額の内訳が明らかになります。いくつかの商品・サービスを加算し、経費などを加えたものが最終的な見積もり金額となるわけです。そのため、どのように計算されて提示金額になったのか、その根拠を明確にすることができます。

②取引の記録を残す

記録として残らない口約束の取引はトラブルを招きかねません。受注側、発注側、双方の認識のズレを回避するために、見積書が必要となります。

なお、見積書は取引の証拠となる証憑書類のため、法人の場合、原則として7年間、欠損金額が生じた場合には10年間の保存が義務付けられています。

③スムーズな発注・請求につなげる

見積書は取引の最初に作成・提示されるものですから、その後の発注や契約、請求書などの流れを把握する上で重要です。また、見積書は発注者側の判断材料になる書類でもあります。見積書がなければ判断にあぐねて取引開始が滞る可能性もあるため、スムーズな取引の流れを作るためにも見積書は必要です。

見積書の作成に必要な項目

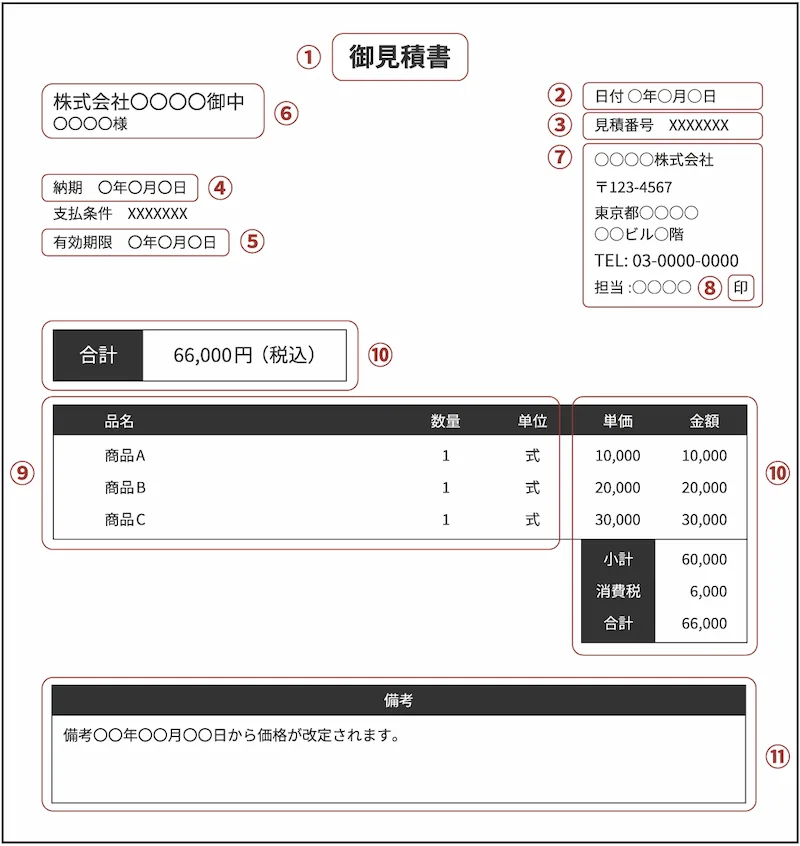

見積書を作成するときは、次に挙げる項目を記載します。

- 1:タイトル

- 2:見積書の発行日

- 3:見積書の通し番号

- 4:納期予定期間

- 5:見積書の有効期限

- 6:発注側の情報

- 7:受注側の情報

- 8:受注側の社印

- 9:商品やサービスの詳細

- 10:見積もり金額

- 11:備考

1:タイトル

文書の冒頭に「見積書」のタイトルを記載します。これにより書類が何を意味するものなのか明確になるため、重要なポイントです。他の文字よりも大きくわかりやすく記載しましょう。

例:御見積書

2:見積書の発行日

見積書の発行日は、提示する日付を記載します。見積書には有効期限が設けられるのが一般的のため、発行日は有効期限の起算日となります。

例:○○年○○月○○日

3:見積書の通し番号

通し番号は一般的に、作成された順序で割り振られます。同じ取引先に対して複数の見積書を発行している場合に、別々の通し番号で管理することでトラブル防止につながります。また、通し番号は履歴検索時にも役立ちます。

例:202212010001-001

4:納期予定期間

見積書には納期も記載します。発注から○○日以内などの記載が一般的です。在庫切れや納期未定などの場合は、その旨を記載しておくとトラブル回避につながります。

例:納期予定:発注から○○日以内

5:見積書の有効期限

情勢による原価変動などの状況変化に備え、見積書には有効期限を設けましょう。また、有効期限を設けることで、期限内に発注側への意思決定を促す効果もあります。有効期限の設定期間は、見積もり金額に変動が見込まれる場合は短めにするなど、状況に応じて設定しましょう。

例:見積書の有効期限:○○年○○月○○日

6:発注側の情報

発注側の情報とは、見積書を提示する宛先を指します。法人であれば会社名になり、個人事業主であれば屋号などになります。担当者名を記載するケースもあります。

例1:株式会社○○○○御中

例2:○○○株式会社御中 ○○様(担当者)

7:受注側の情報

受注側の情報とは、見積書の発行者を指します。会社名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレスなどが記載されます。一般的には、見積書を発行した「担当者」も記載します。そのため、近年は担当者のメールアドレスが記載されることもあります。

例:株式会社○○○○

住所:東京都・・・

電話番号:012-345-678

担当 ○○

メールアドレス:○○@co.jp

8:受注側の社印

請求書に社印を押す規定はありませんが、見積書に社印を押すことにより受注側が発行した正式な文書だという証明になるため、信用性が高まります。よって、見積書には社印を押して提出すると良いでしょう。

押印の位置は、会社名や住所の文字と被るように右寄りにバランス良く押しましょう。

9:商品やサービスの詳細

商品やサービスの内容、数量、単価と単価×数量の金額を記載します。運送費など別途必要な経費がある場合にはその記載も必要です。

例:木材 10本 @2,000円 小計20,000円

10:見積もり金額

例:御見積もり金額 ○○円 小計○○円 消費税○○円

商品やサービスの合計額、消費税額、総合計金額を記載します。一般的に見積もり金額は詳細欄よりも上に、大きくわかりやすく表示します。

11:備考

振込先や見積もり内容に関する注意事項や補足説明などがある場合に記載します。納期に関することや価格改定の時期などがあれば、備考欄に記載すると良いでしょう。

例:○○年○○月○○日から価格が改定されます。

見積書の作成にはテンプレート・システム利用がおすすめ

見積書を作成する際には、テンプレートやシステムのご利用をおすすめします

インターネット上には見積書のテンプレートを無料でダウンロードができるWEBサイトが多数存在しますので、それらのサイトからテンプレートを取得することができます。テンプレートを利用する場合、枠内を埋めれば完成するので、手軽に見積書を作成することができるでしょう。

また、専用のシステムを利用して見積書を作成する場合は、見積もりデータをシステムにアップロードするだけで見積書を作成できるので、作成枚数が多い場合などはシステムを利用した方が便利です。システムによっては作成だけでなく、送付まで自動で行ってくれるものもあるため、見積書作成後の業務も効率化することが可能となります。

見積書・発注書・請求書の違い

見積書は取引の最初に作成され、その内容をもとに発注書が作成されます。そして、商品やサービスが不具合なく納品されたあとに請求書が発行される流れです。

見積書、発注書、請求書は、それぞれ記載する内容や目的が異なっており、取引の中での役割も異なります。以下でこれら3つの書類の違いを確認していきましょう。

見積書

前述の通り、見積書は、受注側が提供する商品やサービスの金額、数量、工程、期間等を前もって発注側に提示するための文書です。発注側は、見積書の内容を確認し、発注するかどうかを判断します。有効期限が設けられていることが見積書のポイントであり、取引でのトラブルを未然に防ぐことに役立ちます。

発注書

発注書は、改めて注文・契約の意思を示すものです。見積書の受領後、口頭で提示された内容で承諾する旨を伝えることもできますが、実際の発注内容が提示された見積もり金額と異なるケースもあります。発注書は注文・契約の確実な金額が明確になる書類です。

請求書

請求書は、商品やサービスの納品が行われ検収書により不備がなかったことが確定された後に発行されるもので、代金の支払いを求める書類です。最終的に対価の回収に進むためのものですが、見積書と内容が異なる場合もあります。見積書の提示後に双方で合意があれば、請求内容が異なることは珍しくありません。

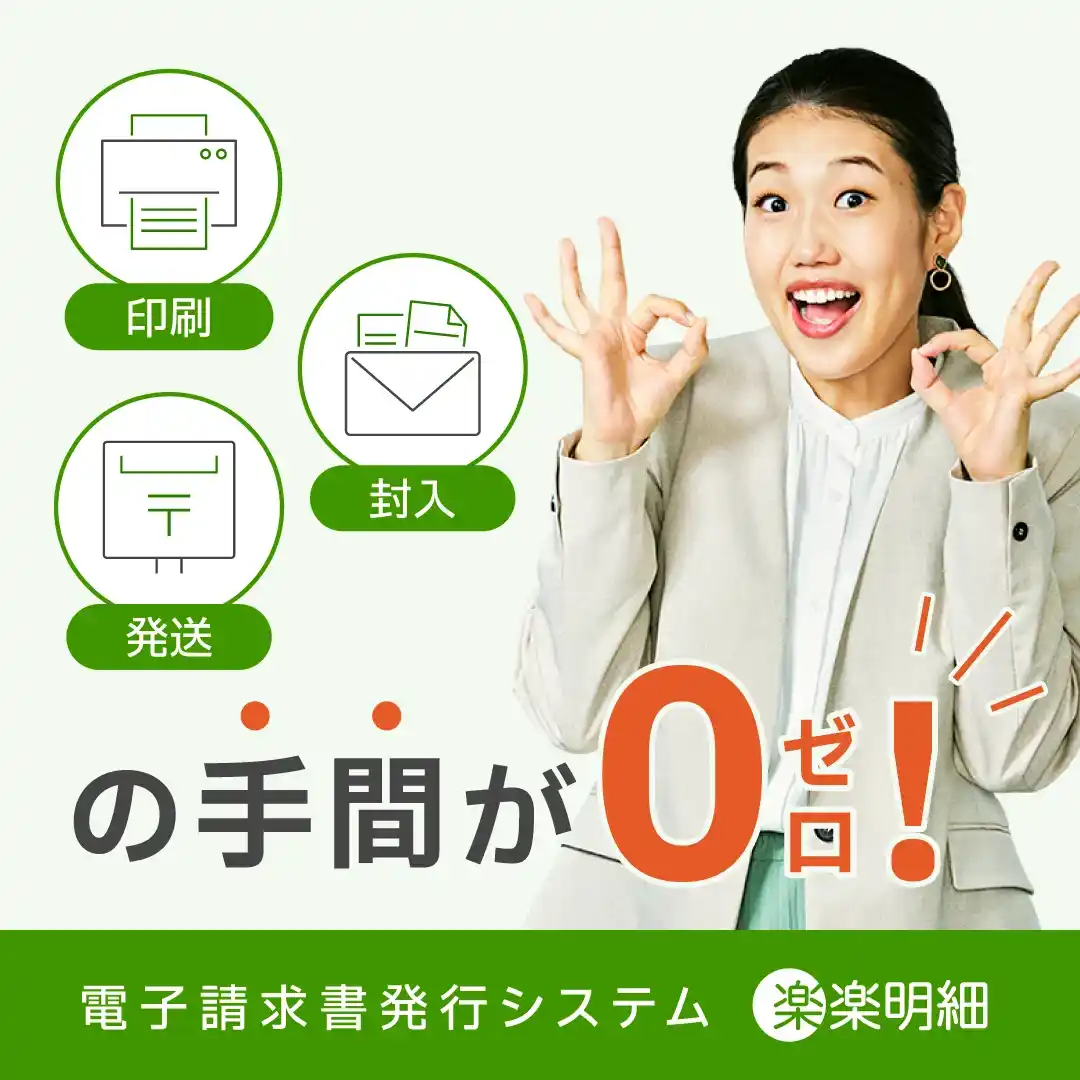

見積書を電子化して楽楽発行!電子帳票発行システム「楽楽明細」とは

電子帳票発行システム「楽楽明細」は、見積書をWEB上で発行できるクラウド型のシステムです。見積書の他、発注書や納品書、請求書などあらゆる種類の帳票を発行できます。電子発行することで、印刷、郵送の手間やコストを削減でき、管理もしやすくなります。また、受け取る側もインターネット環境さえあれば、どこでも見積書を確認することができるため、大変便利です。

「楽楽明細」の詳細については、以下よりお気軽にお問い合わせください。

「楽楽明細」

請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!

面倒な請求書発行の手間を削減します。

オススメの人気記事

- 監修者税理士

- 谷澤 佳彦

1993年に税理士資格を取得し、「谷澤佳彦税理士事務所」を開設。近年は相続・事業承継に対する税務相談を数多く対応する。

司法書士や不動産鑑定士など他の専門家とタッグを組み、組織として企業の繁栄・事業承継をサポートすることも得意とする。

谷澤佳彦税理士事務所

注目記事

96%削減できます。※

※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)

「楽楽クラウド」サービスのご紹介

「楽楽クラウド」サービスのご紹介です。

企業のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ95,000社以上のご契約をいただいています(※2025年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。

本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。